Historische Gedenktage

Le origini delle popolazioni Walser

Orte: Gressoney-Saint-Jean

Kontakt

DIE HERKUNFT DER WALSER

Vor Ende des 8. Jahrhunderts lassen sich oberhalb der 1000-Meter-Grenze keine Menschensiedlungen nachweisen.

Ab dem 8. Jahrhundert drangen die Alemannen, die in den unteren Rheintälern und in den Schweizer Voralpen ansässig waren, in das Berner Oberland vor und bis zum Goms-Plateau hinauf.

Dies bedeutete den Anfang der deutschen Besiedlung des Hochwallis (1200 - 1400 m), die wohl die eindrucksvollste aller Völkerwanderungen war.

Die Höhe, das Klima, die Gefahren, die Lawinen und die Verkehrsprobleme bereiteten diesen Berglern große Anpassungsschwierigkeiten und machten es notwendig, dass jedes Dorf gewissermaßen selbständig war. Um das Gedeihen der Viehzucht als der einzigen Einnahmequelle zu sichern, mussten Wälder gerodet, Böden entwässert und Pfade und Brücken gebaut werden. Die Talmulde vom Goms verwandelte sich dadurch zu einem fruchtbaren Tal und wurde von Berglern bewohnt, deren Anzahl schnell wuchs. Infolge dieses Bevölkerungswachstums und der immer noch spärlichen Nahrungsmittel wurden manche gezwungen, ihre Dörfer zu verlassen und - ihrem althergebrachten Instinkt folgend - auszuwandern. Sie stiegen viele Bergtäler hinauf und ließen sich an deren oberem Ende nieder, wo noch keine Menschen zu wohnen gewagt hatten.

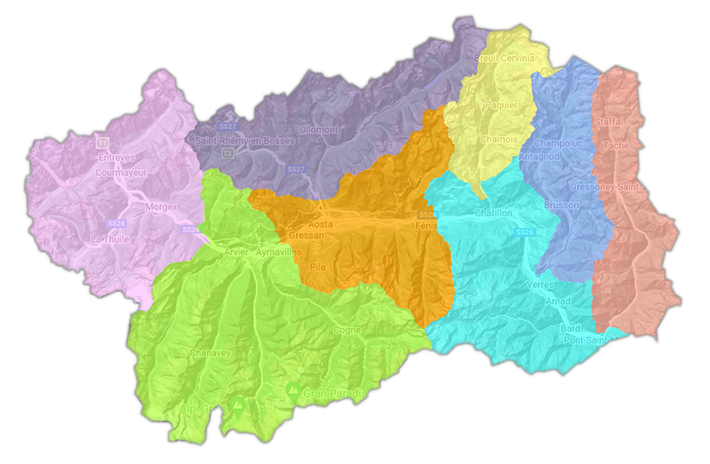

Vom oberen Gomstal aus besiedelten sie allmählich die Walliser Nebentäler:

- auf der linken Seite der Rhone: das Binn-, das Simplon-, das Saas- (bis hinauf zum Monte Moro-Pass) und das Niklaustal (bis hinauf zum Theodulpass).

- auf der rechten Seite der Rhone: das Viesch- und das Lötschental.

Das neue Interesse für die Bewirtschaftung des Gebirges und der Hang zum Auswandern sorgten dafür, dass viele dieser Bergbewohner das Wallis verließen.

Sie überschritten den Furkapass am obersten Ende des Gomstals und schritten das Rheintal hinunter bis Graubünden, wo sie einige unwirtliche Nebentäler besiedelten: das Medel-, das Valser- und das Safiental. Diese aus ihrer Heimat Ausgewanderten gründeten auch die Dörfer Davos, Kloster und Arosa. Sie zogen dann weiter und erreichten Triesenberg (Liechtenstein) und Vorarlberg, wo zwei Täler nach ihren ersten Bewohnern benannt wurden: Groß- und Kleinwalsertal.

Über den Griespass fand die erste Emigration nach Italien statt, die zur Besiedlung von Pomatt, dem heutigen Formazzatal, und von der Salecchio-Hochebene im Antigoriotal führte. Der Simplonpass ermöglichte die Gründung von Ornavasso, der südlichsten Walsersiedlung auf italienischem Boden.

Nach der Überschreitung des Monte Moro-Passes und des Theodulpasses erreichten die Walser die oberen Enden der Täler am Südhang des Monte Rosa: Macugnaga, Campello Monti, Rimella, Rima, Alagna, Val Vogna, Gressoney, Issime und Ayas.

Diese ersten Ansiedler, die in selbständigen Gemeinschaften lebten, ließen sich in Gegenden nieder, die mindestens 1200 Meter über dem Meeresspiegel lagen und noch völlig unbewohnt waren. Sie heißen “Walser”, denn dieses Wort ist aus dem Namen “Walliser” abgeleitet worden, womit man die Bewohner vom Kanton Wallis bezeichnet.

In ihren ursprünglichen Siedlungen arbeiteten die Walser als Lehnsleute im Dienst eines Feudalherrn oder eines religiösen Ordens. Trotzdem wurden sie bald frei.

Um den Monte Rosa, der von den Bewohnern der Poebene die verschiedensten Namen erhielt (Monboso, Mons Silvius, Gletscher, Roisa, Rosa), versammelten sich die Walser. Ihre Anwesenheit in Gressoney und in Issime ließ sich schon sehr früh dank präziser Urkunden nachweisen:

- Am 9. Januar 1218 bestellte der sterbende Giacomo della Porta di Sant’Orso den Vertreter vom Bischof von Sion, den Bischof von Aosta und die Adligen aus dem Aostatal zu sich ins kleine Schloss von Quart, um ihnen seinen Grundbesitz zu vererben: “sein Lehen jenseits des Lys-Bachs oberhalb von Issime bis hinauf auf die Berggipfel, bebautes und unbebautes Land, Weiden, Wälder, Wiesen und die Almen von Gressoney und Verdoby”.

Neben dieser Urkunde, die im Bischofssitz von Sion aufbewahrt wird, gibt es noch ähnliche Beweisstücke:

- Am 8. September 1377 kamen ungefähr dreißig Bewohner von Orsiò, einem oberhalb von Gressoney La Trinité gelegenen Weiler, in einem Haus in Noversch zusammen und ließen vom Notar Franqui François ein Schreiben beglaubigen, worin sie behaupteten, dass sie von Herrn Ebal von Challant die Alm von Orsiò als Lehen bekommen hätten und dass sie ihm dafür jährlich acht Goldgulden und sechs Pfund Butter und jedes zweite Jahr vier Schafe entrichteten. Eine Kopie dieser auf einer Leinwand verfassten Urkunde befindet sich im kommunalen Archiv von Gressoney La Trinité.

Das 16. Jahrhundert leitete eine Verschlechterung der klimatischen Lage ein, die ihren Höhepunkt im darauffolgenden Jahrhundert erreichte und sich in wechselhaften Phasen bis Ende des 19. Jahrhunderts hinzog. Die neuen klimatischen Verhältnisse hatten schwere Folgen für die Walser Bevölkerung. Das Vordringen der Gletscher unterbrach jede Verbindung über die höchsten Alpenpässe, zerstörte Weiden und Äcker und gefährdete manchmal sogar die Häuser.

Ein durchschnittlicher Temperaturrückgang von einem Grad genügt, damit der Gletscher binnen zwei Jahrzehnten 300 bis 400 Meter vorschreitet.

Die Walser fühlten sich also gezwungen, in die Städte der Ebene zu emigrieren. Die Bewohner des Lystals, das später “Krämertal” genannt wurde, kehrten in deutschsprachige Städte (Schweiz und Süddeutschland) zurück, wo sie fast ausschließlich als Tuchhändler tätig waren.

Die Walsermundart, die von der alemannischen Herkunft dieser Bergler zeugt, ist das besondere Kennzeichen der Walser, das sie von den Bewohnern des übrigen deutschen Sprachraums unterscheidet. Der Gressoneyer Dialekt, der “titsch” heißt, verdankt seine Lebendigkeit vor allem den Lystaler Krämern, die wirtschaftliche und kulturelle Beziehungen zur deutschsprachigen Schweiz und zu Süddeutschland unterhielten, ohne jedoch die Liebe zu ihrer Heimat zu verlieren.

Walser Kulturzentrum

Villa Margherita

I-11025 Gressoney Saint Jean (AO)

Italien

Telefon: 0125.356248