Memorias históricas

Le origini delle popolazioni Walser

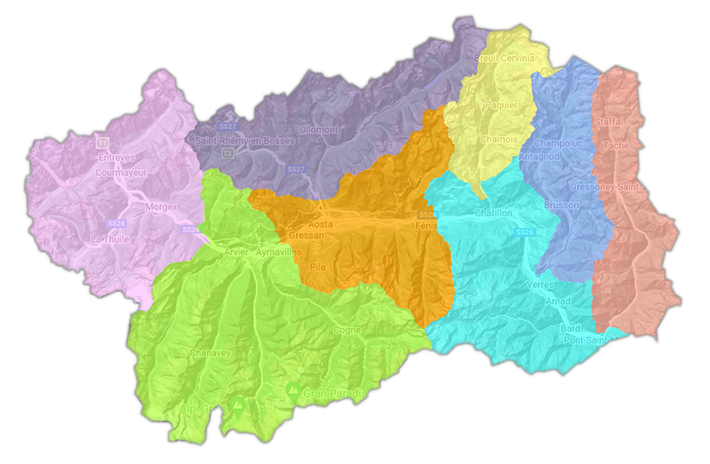

Localidad: Gressoney-Saint-Jean

Contactos

Prima della fine dell’VIII secolo non vi sono segni di insediamenti umani oltre i mille metri di quota.

Dall’ottavo secolo gli Alemanni che occupavano le valli inferiori del Reno e le Prealpi Svizzere risalirono l’Oberland Bernese e si affacciarono sull’altopiano del Goms, dando inizio alla colonizzazione dell’Alto Vallese (1.200 - 1.400 m. di quota).

Da lì si spostarono gradatamente nelle valli laterali del Vallese, per poi superarne i confini: scesero dal Furkapass, termine della valle del Goms, lungo la valle del Reno anteriore, verso il Graubunden, popolando alcune impervie valli laterali, come la Val Medel, la Valsertal, la Safiental, e la Valle del Reno posteriore, sino a Davos, Kloster, Arosa. Successivamente si spostarono verso Triesemberg, nel Liechtenstein, ed il Voralberg, ove due valli presero il nome dei primi abitanti, e cioè Groswalsertal e Kleinwalsertal.

L’ emigrazione verso l’Italia avvenne, in un primo tempo, attraverso il valico del Griens, popolando Pomat, l’attuale Val Formazza e la Val Antigorio, ove sorse l’alta terrazza di Salecchio, poi attraverso il Sempione sino ad Ornavasso, il più meridionale stanziamento Walser in territorio italiano. Attraverso il Colle del Monte Moro ed il Passo del Teodulo, i Walser raggiunsero tutte le testate delle valli a sud del Monte Rosa, e cioè Macugnaga, Campello Monti, Rimella, Rima, Alagna, la Val Vogna, Gressoney, Issime ed Ayas.

Questi primi colonizzatori, abitanti in comunità chiuse, ed in luoghi senza traccia di precedenti popolazioni, a quota non inferiore ai 1.200 m., si chiamano “WALSER”, parola che deriva da “Valliser”, cioè abitanti del Vallese.

I Walser, nei loro primi stanziamenti erano per lo più servi della gleba, legati ad un feudatario o a un ordine ecclesiastico, ma ben presto si resero liberi.

Limitatamente a Gressoney ed Issime, i primi documenti ufficiali che dimostrano questi insediamenti sono:

- quello del 9 Gennaio 1218, in cui Giacomo della Porta di Sant’Orso dichiara di tenere: “tutto il feudo da lui posseduto nella Valle sopra Issime, al di là del Lys, sino alla sommità dei monti, terre colte ed incolte, pascoli, boschi, prati, e gli alpi di Gressoney e Verdoby”. (Tale documento è conservato, salvo errore, nella Curia Vescovile di Sion);

- quello dell’ 8 Settembre 1377, in cui un gruppo di una trentina di montanari abitanti nella zona di Orsio, a monte del Capoluogo di Gressoney La Trinitè, dichiarano, con atto notarile, redatto dal Notaio Franqui François, in una casa in frazione Noversch, “di aver tenuto e di avere ancora in feudo l’Alpe di Orsio, direttamente dal Signor Ebal di Challant, al prezzo di otto fiorini d’oro, di buon peso, e sei libbre di burro l’anno, oltre quattro pecore, ad anni alternati.” (Copia di tale atto è conservata nell’archivio del Comune di Gressoney-La-Trinité).

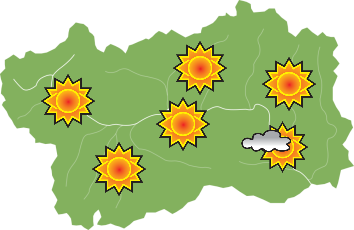

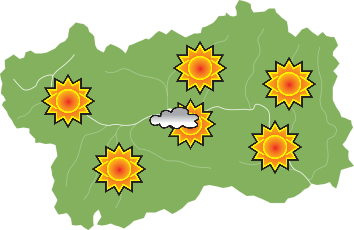

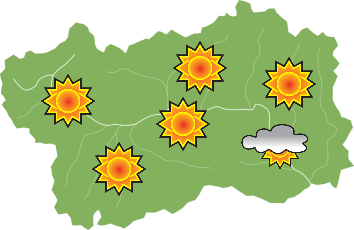

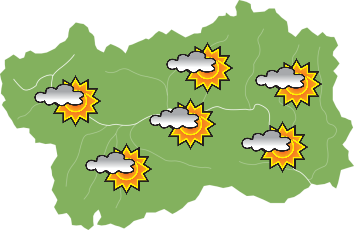

Con il XVI secolo iniziò un peggioramento climatico che ebbe il suo punto culminante nel secolo successivo e durò, con fasi alterne, sino alla fine dell’ottocento. L’avanzare del fronte dei ghiacciai interruppe le comunicazioni attraverso i valichi più alti, distrusse pascoli e culture, in qualche caso arrivò a compromettere le stesse abitazioni. (E’ sufficiente un raffreddamento medio di un grado nell’arco di un ventennio perché un ghiacciaio riesca ad allungare il suo fronte di 300/400 m.). In tali circostanze, i Walser presero l’abitudine di emigrare temporaneamente verso le città di lingua tedesca, in Svizzera e nella Germania meridionale, ove esercitarono quasi esclusivamente l’attività di mercanti di stoffa. Tale rapporto permise di conservare l’idioma Walser, che ancor oggi permette di riconoscere come tale chi lo parla, distinguendolo nettamente dagli abitanti della rimanente sfera linguistica tedesco-alemanna. A Gressoney, questa lingua prende il nome di “titsch”.