Castello Reale di Sarre

Castelli e torri - SarrePrenota e acquista i tuoi biglietti online

Una dimora reale che racconta la storia della famiglia Savoia e della tradizione venatoria della casa reale e della nobiltà. Il castello è in posizione panoramica e si trova a pochi chilometri da Aosta e dalla zona turistica del Gran Paradiso.

La storia

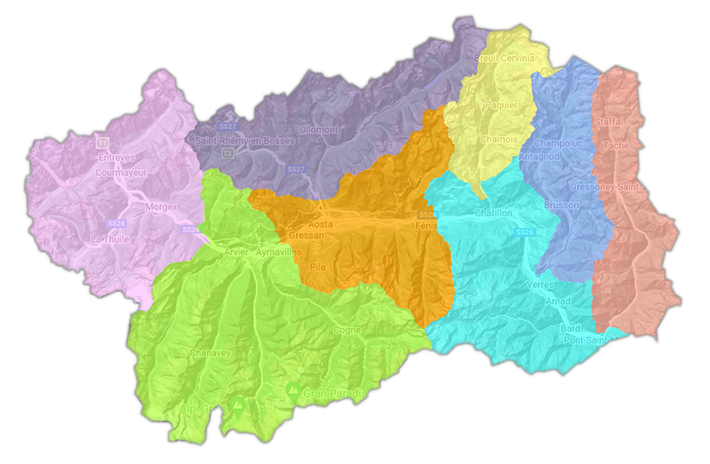

Il castello sorge in località Lalex, su un promontorio che domina la piana aostana sopra la strada statale per il Monte Bianco, poco oltre il bivio per Cogne.

Costruito nel 1710 da Giovanni Francesco Ferrod di Arvier sui resti di una casa forte del 1242, dopo vari passaggi di proprietà fu acquistato nel 1869 dal re d’Italia Vittorio Emanuele II, che lo ristrutturò e lo utilizzò come residenza durante le sue battute di caccia in Valle d’Aosta.

Il castello reale di Sarre, entrato a far parte del patrimonio privato di Sua Maestà, divenne allora il quartiere generale utilizzato dal re d’Italia per le sue spedizioni nelle valli di Cogne, Rhêmes e Valsavarenche.

Per ospitare il primo re d’Italia la dimora subì alcune modifiche, tra le quali la sopraelevazione della torre e la costruzione di una nuova scuderia. All’interno, gli ambienti furono completamente ristrutturati e rimodernati. Il conservatore del Reale Palazzo di Milano venne appositamente incaricato dell’ammobiliamento, cui provvide trasferendo gli arredi da altre reali residenze.

Anche il successore di Vittorio Emanuele, Umberto I (1844-1900) destinò il castello alpino ad usi legati alla pratica venatoria.

Negli ultimi anni del suo regno, Umberto I rivolse una particolare attenzione alla residenza di Sarre, di cui promosse il rinnovamento interno. Tra i lavori realizzati in quell’occasione, figurano le importanti campagne decorative degli ambienti monumentali, ornati con trofei di stambecco e di camoscio.

Il castello fu abitato per villeggiatura dalla regina Maria José anche negli anni successivi alla monarchia.

Nel 1989 la Regione Valle d´Aosta ha acquistato il complesso per restaurarlo. Il castello, che si presenta come un corpo longitudinale con una torre quadrata posta nel centro, può essere considerato un museo della presenza sabauda in Valle d´Aosta.

La visita

Il percorso di visita si snoda su tre piani:

- il piano terreno è allestito in forma museale ed introduce alla visita guidata dei piani superiori; alcune sale sono dedicate al tema venatorio ed illustrano il territorio, le modalità di gestione e le specificità tecniche delle cacce reali.

- il primo piano, che ancora conserva gli arredi e l’aspetto assunto nella seconda metà del XIX secolo, rievoca la dimensione abitativa della fase umbertina del castello; gli ambienti si presentano, con alcune eccezioni, con i mobili documentati dall’inventario del 1890 e con l’arredo tessile descritto dallo stesso inventario e riprodotto sulla base di alcuni campioni originali conservati nell’Archivio di Stato di Torino.

- al secondo piano, l’allestimento presenta una ambientazione per scansioni cronologiche legate ai componenti della dinastia sabauda che hanno vissuto nel castello dall’inizio del Novecento al secondo dopoguerra.